我們身週的景物經常是平淡無奇、乏善可陳的,而我們日常所見的樹,也通常是毫無姿態之美可言。

於是我們養成了一個習慣,不去注意身週的景物,只想去看與日常景物不同的「奇觀」。於是,旅行成為一種必要,出國更是人生的必須,而日常生活成為乏味的負擔,景點與景點之間的行程變成無聊的等待。

結果,我們既沒有能力從日常中發現美,也沒有能力從尋常中創造出美,甚至不知道美是被發現,而不是被給予的。

譬如,左圖和下圖就是我每天進出宿舍區必經的路邊景色,而院子裡的人從來沒人看它一眼。這種「視而不見」的習慣,使我們失去了許多日常的樂趣。

發現大地:從古典希臘到工業革命

「自然之美」一向是中國詩人謳歌的主題,對大自然的情感是《詩經》賦、比、興的根源之一。

然而很讓人意外地,古希臘哲人卻認定一切未經人類改造的自然景觀都是粗野「不文」的。甚至當華茲華斯(William Wordsworth,1770-1850)在詩集裡歌頌大自然之美以對比於倫敦的繁華時,還只招惹來許多詩評的嫌惡,無法理解他為何要厭棄人為而崇拜大自然。

因此,不管是在繪畫或散文裡,風景(自然之美)都是不要緊的配角或穿插,從希臘一直到文藝復興皆然。

直到法國畫家 Nicolas Poussin(1594-1665),才開始用牧歌風格的大自然去呈現他想像中人跟大自然的浪漫關係,然而風景仍舊不具有獨立性——畫面中必須有人,風景是用來呈現、烘托出人的情感狀態。即便到了更晚期的 Claude Lorrain(1600-1682),大自然仍舊無法在畫面上具有獨立的主角地位。(相關畫史與後續發展參見

這篇碩士論文)

|

| Claude Lorrain,View of La Crescenza,1650 |

雖然十八世紀的英國與法國風景畫都受到 Nicolas Poussin 和 Claude Lorrain 的影響,然而卻是在英國畫家 John Constable(1776-1837)和 Thomas Gainsborough(1727-1788)的手中,天空、雲彩、大地和海洋才開始成為真正的主角,並且有了「寫實」性格的風景畫(而不再是根據想像去呈現「理想氛圍」的純主觀創作),如下圖。

|

| John Constable,Weymouth Bay,1816 |

至於林布蘭(Rembrandt Harmenszoon van Rijn,1606-1669)在 1643年的蝕刻版畫(下圖),則是罕見的例外。

|

| Rembrandt,The Three Trees,1643 |

樹姿之美:發現與創造

法國巴比松畫派的柯洛(Camille Corot,1796-1875)很可能是第一個看見樹姿之美的畫家,至少他是第一個把一棵樹當作主角,把人物和周遭景物當成配角、點綴的畫家。

他把同一棵樹畫了許多次,以不同的構圖、色調、空氣氛圍去探索他內心裡被樹姿之美撩撥起來的細膩、微妙情愫。

我從他的畫裡學會發現日常生活的周遭之美。

|

| Camille Corot ,Bornova Izmir,1873 |

.jpg) |

| Camille Corot,The Little Bird Nesters,1874 |

.jpg) |

Camille Corot,Souvenir de Mortefontaine,1864

|

|

| Camille Corot,Boatman of Mortefontaine,1870 |

抽象之美:過猶不及的形式之美

Corot 的樹是從周遭景物中萃取出來的「美之精華」,相對於 Corot 的精緻、細膩、優美,Claude Lorrain 的 "View of La Crescenza" 顯得太粗略、聚焦不清、含糊籠統。

順著這個思路想下去,我們可不可以把 Corot 的樹進一步地精煉、萃取,用最少的繪畫元素(最簡單的構圖,最簡單的線條,最簡單的色彩)去呈現最純粹的美,而不要再去倚附人物與寫實,也同時拋棄沒必要的寫實包袱,讓色彩、線條與構圖獲得完全的自由?

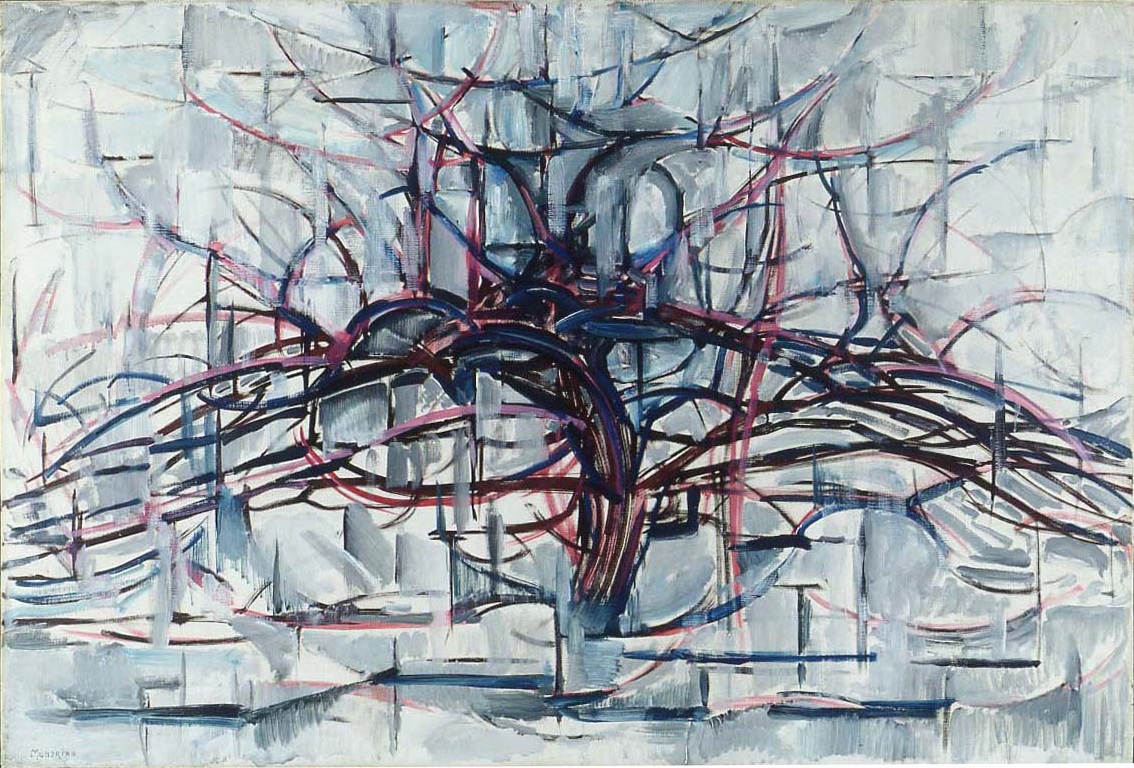

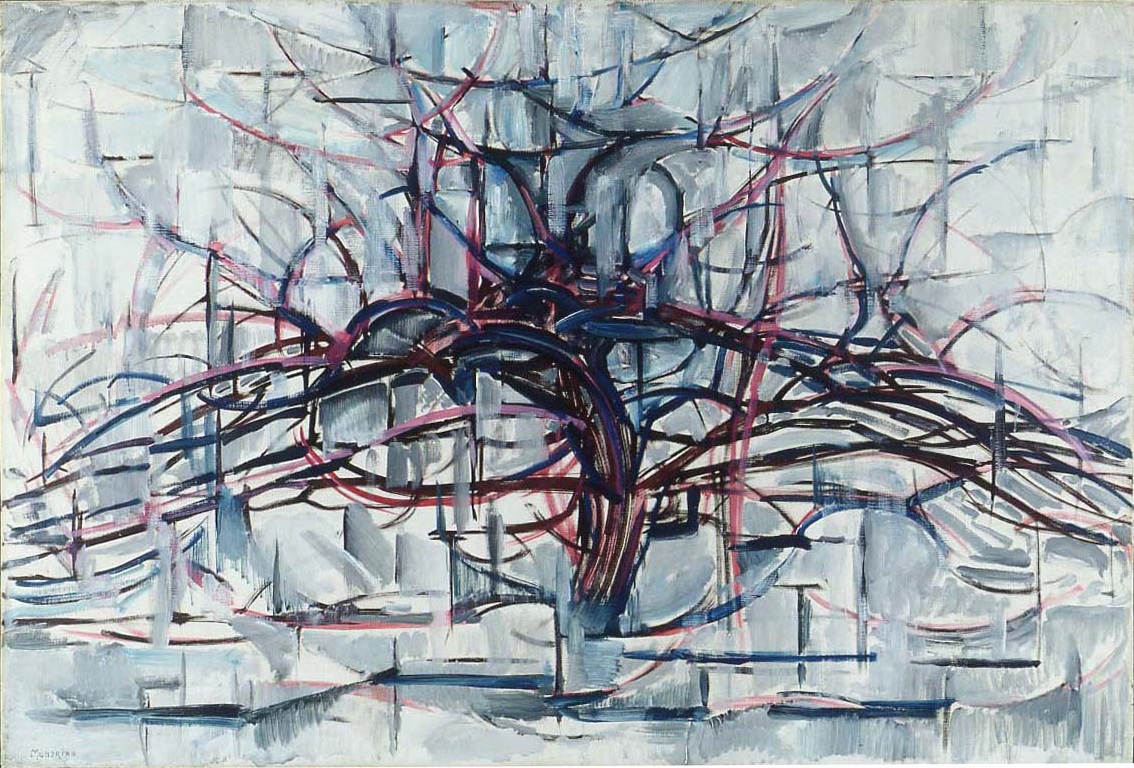

於是荷蘭畫家蒙德里安(Piet Mondrian,1872-1944)進行了一系列的實驗,從具象(寫實)往抽象的造型發展。

%2C_oil_on_canvas%2C_70_x_99_cm%2C_Gemeentemuseum_Den_Haag.jpg) |

| Piet Mondrian,Red Tree,1908-1910 |

|

| Piet Mondrian,Horizontal tree, 1911-12 |

|

| Piet Mondrian,Tree II, 1912 |

|

| Piet Mondrian,Gray Tree, 1911 |

|

| Piet Mondrian,Apple Tree in Flower, 1912 |

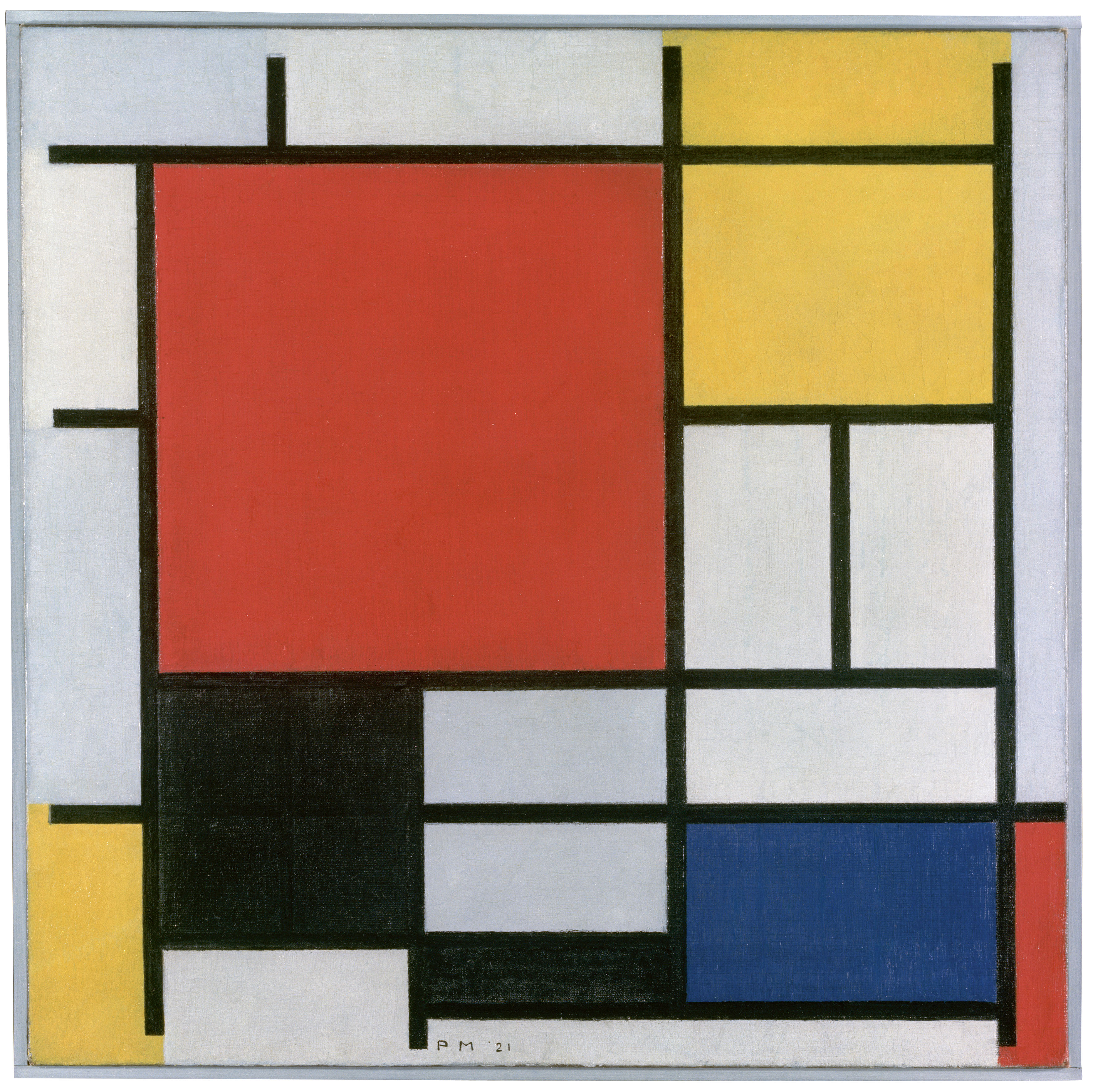

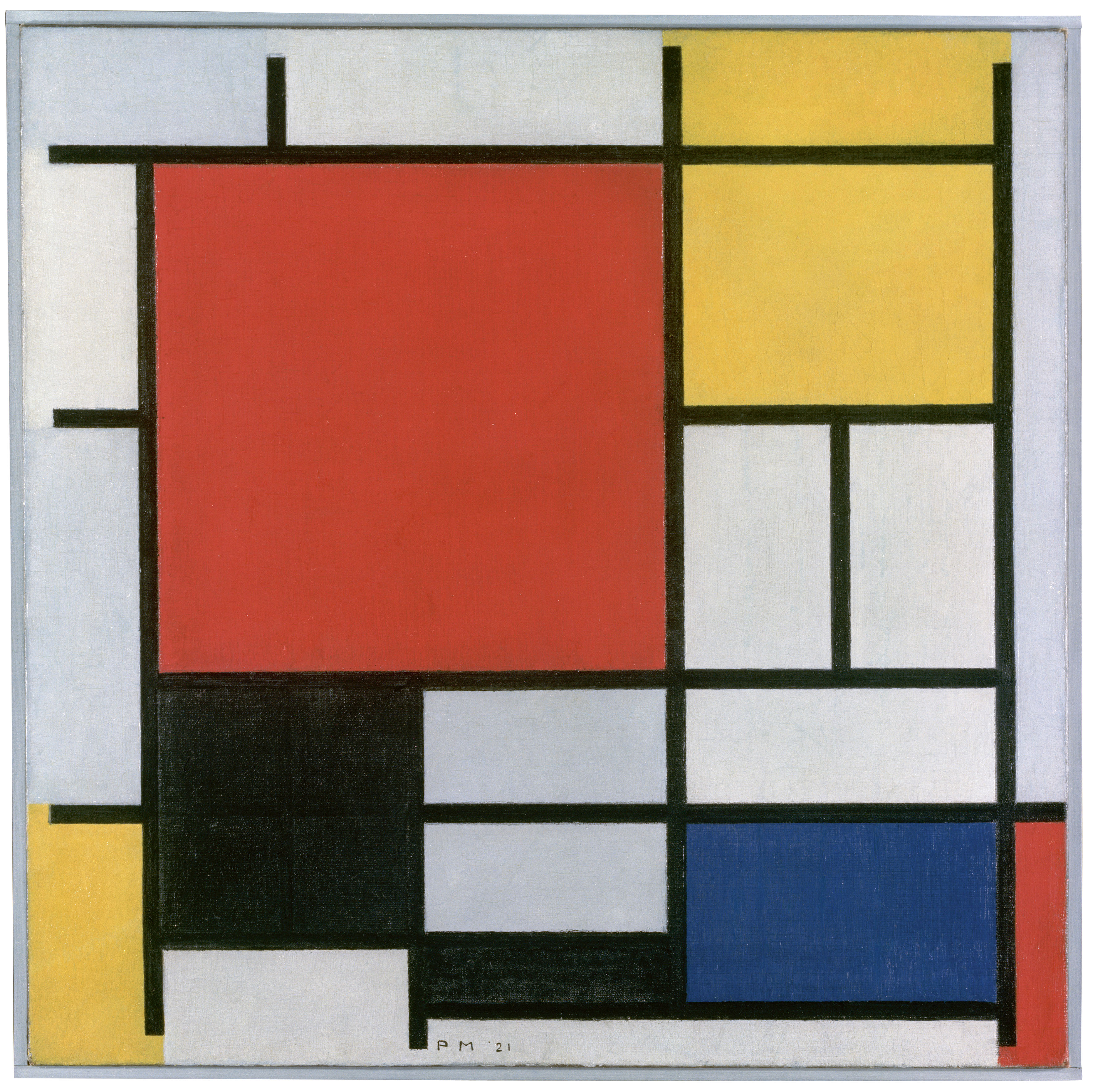

最後,蒙德里安創作出只用三原色和兩種線條(水平與垂直)的抽象繪畫。現代繪畫誕生了,色彩、線條和構圖獲得了徹底的解放。

|

| Piet Mondriaan,Composition with Red, Yellow, Blue, and Black,1921 |

當色彩、線條和構圖不再倚附外界的物體、對象時,畫家失去了激發靈感的對象,完全只能仰賴自己內心的能量。問題是,絕大多數畫家的內心是空洞的,他們只有眼睛和技巧。一旦失去了激發靈感的對象,他們的作品就變得空洞、乏味、無聊——甚至比古老的靜物畫更無聊。

結果,法國當代美術最高殿堂的龐畢度中心(Le Centre Pompidou)裡塞滿了無聊、醜陋的物件,而 Suzi Gablik 則在1984年寫下

《現代主義失敗了嗎?》,刻畫美術系學生與許多創作者內心的空洞與茫然,並且充滿遺憾地說:「現代主義失敗了」。

|

| Gaston Chaissac,Personnage,1962(龐畢度中心典藏) |

藝術的獨特價值與意義

包括 Suzi Gablik 和當代著名的藝評都說不出下一步該往哪裡走。要想釐清這個問題,我們必須回到藝術史上第一個意義的解構者杜象(Marcel Duchamp,1887-1968),認真分析(省思)他的得與失,而不是一味地崇拜「前衛」與毫無意義的「原創」(originality)。(參見我過去的部落格文章「

杜象:藝術與意義的解構者」)

問題不應該繼續停留在「視覺藝術還可以表現什麼未曾被表現的」,而是「相對於科學、文學、哲學與社會科學,視覺藝術有什麼獨特的,無可被取代的價值?」,以及「身為一個藝術創作者,我可以通過什麼樣的創作來提升自己的生命價值與意義?」

《欲望的美學》第20章用梵谷和塞尚的作品、書信扼要地介紹了一些線索,但是篇幅太有限。我原本打算寫幾本關於西方美術的書,但是現代的台灣讀者恐怕會對這樣的書缺乏興趣,我的寫作意願也因而變得意興闌珊。

.jpg)

.jpg)

%2C_oil_on_canvas%2C_70_x_99_cm%2C_Gemeentemuseum_Den_Haag.jpg)