在藝術中心期間,很多人跟我表示過他(她)「沒有藝術細胞,怎麼辦?」我的回答乍聽很制式:「你(妳)從來沒學過如何看畫,當然看不懂畫。既然沒學過如何看畫,那會知道自己有沒有藝術細胞?」

我自己就曾經問過自己的老師:「我完全看不懂油畫,是不是表示我這輩子不可能看得懂畫?」後來,我不但學會看畫,還拿過兩個藝術評論獎。

等到我自己懂得如何看畫之後,才驀然驚覺:從小到大,我的美術課裡從來都不曾教過如何欣賞繪畫(通常發一張紙給你,隨便給個題目,老師就走出教育去遛達了);而美術課本和美術雜誌(譬如當年的《雄獅美術》),竟然可以用黑白照片和極端劣質的彩色印刷介紹印象派的繪畫,其誤導與荒唐真的匪夷所思!

當我擔任清大藝術中心以後,花了很多心血去思索:怎樣才能夠引導美術系以外的學生培養繪畫欣賞的能力。

背景:空白的美術教育,無助的觀畫者

我的美術課95%以上等於「放牛吃草的塗鴉課」,似乎老師認定美術創作靠天分,藝術欣賞是「美術系限定」。

當年的美術課本是黑白的,《雄獅美術》是黑白照片和極其劣質的彩色照片,這跟經濟水準低有關;然而現在的美術課本終於用了多色套印,卻照樣地是尺寸小到看不清楚關鍵性的細節。

用黑白照片教西洋美術,能有多荒唐,讓我權且舉一個例子說明。

底下這兩張畫都是莫內(Claude Monet)的同一張作品,只不過第二張被我用 MacBook 的內建程式把色彩飽和度(saturation)給降低,使它接近黑白照片。

在上面這一張照片裡,你可以看到滿池的睡蓮,色彩繽紛、滿溢因而極其美麗;此外,你還可以從上面柳樹葉介於淺綠與粉綠間的色調而感受到這像是早上的陽光(偏冷色系,但不像清晨那麼強烈的冷色系,或者黃昏時的暖色系)。

然而在下面這一張畫裡,當色調被調到接近黑白時,你依然可以從形象與概念上辨識出橋下有很多睡蓮,然而上圖那種色彩繽紛、滿溢的感覺完全消失了。至於橋上與柳樹梢的光線雖然依稀可以看見,然而上圖那種光線的溫度(略偏冷色系的上午)卻完全辨認不出來了。

如果你對印系派的畫史略有所知,就會了解到:印象派在歐洲美術史上最重要的創舉之一,就是在陰影處也不使用黑色或混加黑色顏料,而採用高彩度的墨綠色、深紫色、褐色,以便讓整個畫面表現出色彩豐富的感覺;此外,傳統的油畫顏料在混色之後往往會因為學反應而導致色彩飽和度下降(色料混合常見的後果),因而以極為昂貴的代價購買純礦物(未經混色)製成的顏料。

這些印象派的苦心在上面的低彩度(近乎黑白)的照片裡完全被抹除了!要用這樣的畫面去教學生學會感受「印象派的特色」,簡直就是鬼扯!然而當年我們所受到的美術教育就是這個情況。

此外,即便是使用彩色照片,當照片的尺寸向左圖那麼小的時候,原本色彩繽紛、滿溢的睡蓮,也大形失色,感覺不出這一張畫到底有多了不起。

如果再把這個中間偏左的色塊改變成橘色(橙色),如下圖,畫面似乎稍微沈穩了一點點,但是好像還是缺了一點點什麼,或者太單調了些。

其次,如果用品質粗劣的複製品講解抽象畫,更是荒唐至極。

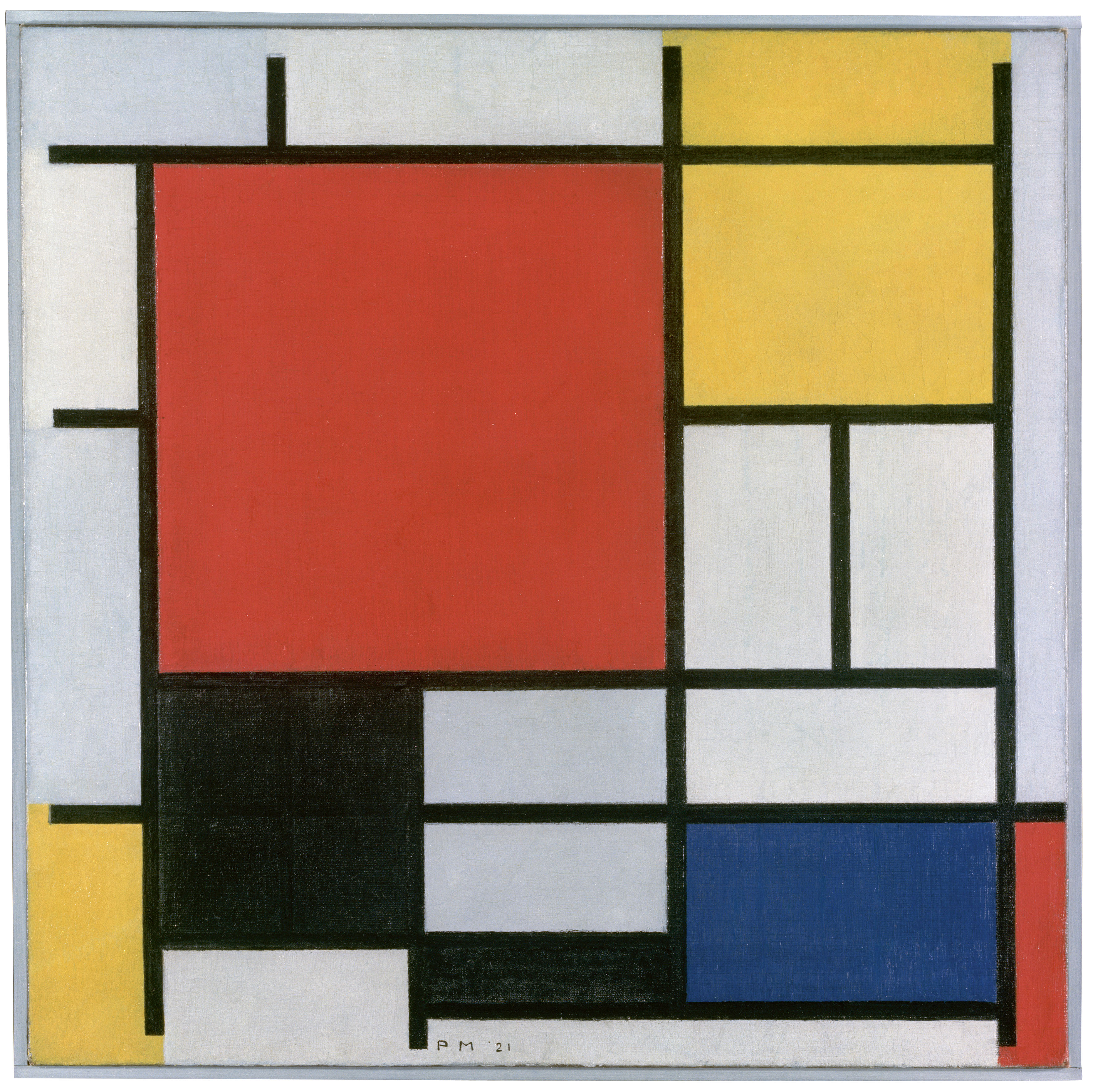

以 Piet Mondrian 的作品為例,他企圖以最精簡的繪畫元素(三原色+黑、白、灰+水平與垂直線)重新探索色彩與構圖的核心原理(某種意義下,這有如化學家在探索基本元素表;並且了解化學鍵、基本元素與化學作用之間的核心關係)。

以下面這一張圖為例,你必須先停止問:「這張畫好看在哪裡?」以及「它到底像什麼?」等問題,因為它們不是抽象繪畫所關心的課題(它們是傳統寫實繪畫所關心的課題)。

那麼,在這一張畫裡,Piet Mondrian 在探索的是什麼樣的問題?它「好」在哪裡?

如果你在想像中把畫面中央偏左的紅色色塊換成黃色(如下圖),你立刻會感覺到整張畫變得較清爽,但是又似乎同時變得有點太輕薄、欠缺內涵。如果再把這個中間偏左的色塊改變成橘色(橙色),如下圖,畫面似乎稍微沈穩了一點點,但是好像還是缺了一點點什麼,或者太單調了些。

如果你把它跟原圖拿來並比(如下圖),耐著性子慢慢比較兩張圖所帶給你的感受,或許最後中就會覺得:還是左圖(原圖)的色彩感比較豐富,因而帶給你的內心感受也比較豐富、有內涵。

如果我們把原畫的色彩飽和度和亮度都大幅提高(如下圖),你會發現整張畫變得很輕快,但是原圖所具有的沈穩(穩重)也同時失去,並且變得像廣告看板般地輕鬆(輕浮)而沒有內涵(不適合掛在莊重的美術館內)。 如果說顏色、線條與構圖是油畫的「基本語彙」,那麼我們面對油畫時,就像是沒有正式學過日語而只在電影觀賞過程與日常生活中學會幾個詞(Arigatō、Sayōnara)的人,當然聽不懂日語,更讀不懂日本的和歌、俳句、日文經典小說。

其實,在台灣的教育體系下,不只是理工學院的學生看不懂畫(對顏色、線條與構圖沒有感覺,或者感覺遲鈍),文學院與社會科學院的師生照樣看不懂畫(對顏色、線條與構圖沒有感覺,或者感覺遲鈍),甚至連音樂系與設計學院(建築與工藝)的人都不必然對顏色、線條與構圖有像美術系學生那樣敏銳的感覺。

在這種現實背景下,要說誰有「藝術細胞」,誰沒有「藝術細胞」,根本就是毫無意義的事。

在這樣的背景下,如果「畫展」只是把一批畫依照策展者的理念秩序井然地掛在牆上,而沒有充分的說明和引導,當然就會讓觀眾一再受挫,而視美術館如畏途。

轉折點:國畫觀賞的心路歷程

我從嚴重懷疑自己一輩子都不會看懂畫,到後來學會看畫,甚至擅長分析與評論畫作,歷經幾個轉折。

首先,我從國畫下手,因為我有 18年的書法基礎,可以藉此揣摩創作者下筆時的可能情愫(情懷);而且國畫不仰賴賦色,我可以暫時不去碰觸自己的弱點。

在摸索國畫欣賞之路的那一段時間,我狠了心買了一套故宮博物館的《名畫三百種》,幾乎是整天都在看,前後翻閱比較,最後還真的夢見自己走進一整片的國畫山水裡。

等我看畫有了一點心得之後,跟一位熟識的畫家討論她的作品,發現我可以很準確地指出她作品中哪些地方是帶著情感或靈感下筆,哪些地方是為了畫面構圖的需要而「虛應故事」。慢慢地,我對自己看畫時的感覺越來越有信心。這位朋友也對我越來越有信心而樂於跟我談畫。

後來,我利用一個暑假去故宮博物院和國立圖書館跑了幾趟,把我認為參考價值較高的文獻影印回家(其中包含李霖燦與江兆申對山水畫與皴法的一系列研究),日以繼夜地閱讀,並且跟我自己的觀畫心得相互啟發。最後,我買了幾本最具代表性的歷代國畫畫論,日夜研讀。

為了進一步印證自己的觀畫心得,我以「國畫中的水墨與賦色」為題,寫了一篇文章投給《雄獅美術》(時日已久,忘了篇名),探討一個關鍵問題:為何唐代的繪畫有陰影、有立體感、有設色(金碧輝煌),到了五代與北宋之間,山水畫突然取消顏色,變成水墨世界。

《雄獅美術》的編輯室收到這篇文章深感震撼,特地邀我去見面,好幾位編輯都滿懷好奇地想見我。他們說:這篇文章所提的問題每一個都攸關國畫的根本,卻從沒人提出來過,也沒有人從這樣的方式嘗試著回答過。因此,他們希望請我擔任特約記者,去訪問國畫界名家、耆老(黃君璧)等,看看會碰觸出什麼樣的火花。

這個邀約對我是一種肯定,讓我更加確信自己有掌握到觀賞國畫的訣竅。至於擔任特約記者,透過雄獅的關係去拜會國畫界名家、耆老,對我沒有任何吸引力,所以婉拒——當時我已有正職(在清大擔任講師),且依舊急切地想要回答自己內心一大堆尚未能解的困惑。

西畫的轉折點:趙無極畫展

攻克國畫課題後,我急著開始摸索西畫。在國畫觀賞過程中我深切體驗到「工欲善其事,必先利其器」,因此又砸重金買了兩套西方美術的畫冊,有空就翻閱,逐漸摸索出一點心得。

另一方面,為了整理自己的國畫研究心得,我從1983年初以一年左右的時間在《鵝湖雜誌》陸續發表了將近十萬言的〈國畫之精神內涵――回顧與前瞻〉(後來以此材料為基礎重新擴充、改寫,成為《崇高之美:彭明輝談國畫的情感與思想》一書)。

這一系列的文章被畫家李德的學生發現,在他的畫室(「⼀盧畫室」)裡廣為傳閱。由於這個因緣,我先是受邀去他在竹林路的畫室座談,繼而在他舉薦下獲頒中國畫家學會的「藝術理論金爵獎」。

同年(1983年),巧逢趙無極回國在國立歷史博物館展出,我受邀跟李德及其畫室成員一起去觀畫。我發現趙無極的畫表象上是抽象繪畫,骨子裡(筆法、結構、意趣)卻是大寫意潑墨山水與花鳥畫的情感。這一趟觀畫過程成為我跨進西方油畫世界的關鍵門徑。後來,我又因緣湊巧地讀到《現代藝術家論藝術》(Modern Artists on Art 的節譯本),接著又找到好幾本西方藝術家討論藝術的書,搭配著畫冊去仔細鑽研,終於逐漸掌握到看油畫的訣竅。

歐洲的原畫觀賞經驗

去到劍橋大學以後,經常會路過不起眼的大學博物館 Fitzwilliam Museum,卻從不曾有進去看看的好奇心(因為它毫無名氣,也很難想像其中會有值得看的佳作)。

有一次,心血來潮,走了進去,裡頭幾乎沒人。我路過一張塞尚中期的小小畫作(「小品」,或者只是「習作」)時,突然一愣:看不清楚畫中的樹(位於前景)跟背後的山岩與小徑究竟是什麼關係,那幾棵樹似乎像是「前景」,卻又跟背景渾然一體而不可分。我端詳甚久,反覆玩味與思索,不知道該如何理解我眼中的景象。後來突然領悟到,原來我的疑問很可能就是塞尚在創作這個「小品」時所要探究的:一張畫裡的所有物件是應該像傳統透視法的繪畫裡那樣地前後有序地個別羅列,還是應該渾然一體而難分前後?

這個領悟對我後來欣賞與理解塞尚作品產生很重要的啟發:塞尚在作品中所要探索的問題,往往是繪畫的根本性問題(如何讓畫布上的蘋果看起來紮紮實實的,像是一個有具體內容物的物體,而不是只有一層表皮?如何讓靜物畫中物體與物體之間真的具有「能容」的空間或「空間感」,而不是只靠著透視法中物體的前後秩序來「暗示」空間的存在,etc)。我終於開始懂得 Herbert Read 說的:塞尚的繪畫世界裡充滿形上學的探究與問答。

有了這一次的意外收穫之後,我開始會偶而進去這個不起眼的小博物館走走。

有一次,我走進中世紀宗教畫的展覽處。為了保護這些年代久遠的畫,展覽處所燈光昏暗,我在一處拐角轉身,突然面對一張聖母像,瞬間有一種強烈的感受,覺得聖母好像懷著悲憫的神情在看我。後來定神仔細看,雖然這一張畫也像其他中世紀宗教畫那樣地,看似刻板抄襲特定格式而毫無寫實的能力(譬如這一張),在昏暗的燈光下確實流露著一股悲憫。

我突然警覺到:中世紀的畫匠很可能只關心聖母的某種精神性特質(譬如,悲憫世人的苦難——畢竟,還有誰會願意為了洗滌眾生的原罪而把兒子獻給世人),因而不關心寫實與否的問題。

這兩次觀畫經驗讓我充分警覺到:每個時代(每個具有個人特質的畫家)都在畫布上探索(追求)不一樣的東西;我們不能老是用同一個標準(寫實或「像與不像」,以及「美不美」)在衡量一張畫的好壞,而必須拋棄成見,在看畫的同時也問自己:這個畫家究竟想要在畫布上呈現(探索)什麼?

這兩次的看畫經驗讓我徹底了悟自己過去看畫時的成見與盲點。有了這個重大的突破,我看西畫的時候總是在畫布前來回尋找一個能讓我的感受達到極致(「飽和」)的位置,以便先充分感受畫面(色彩、線條、構圖)帶給我的各種刺激(感受),等到我的感覺不再增加或更細膩(「飽和」),我才開始根據作者的時代背景與個人生平史(以及他說過的話)去揣摩畫中可能想要呈現(探索)的議題和方向。

感受到自己在觀賞油畫時的成見與迷思已有重大突破後,我經常跑去倫敦的 Tate Gallery 看畫。當時這是英國最頂尖的國家美術館,館藏許多林布蘭、塞尚的晚年傑作;然而知名度遠低於巴黎和米蘭的美術館,因而觀眾稀疏,我經常可以完全不受任何打擾地在一張畫前端詳個半小時、一小時。這些原畫所能帶給我的感受,又遠勝於我手上最好的畫冊,把我的觀畫經驗與看畫能力大幅提升。

後來,我又讀了康丁斯基 Concerning the Spirit of Art(中譯《藝術的精神性》)等書,逐漸地能把藝術家的人與他的作品緊密地關聯起來。此後,我對自己觀畫的能力,才終於建立起信心。

「藝術細胞」:通常不是「與生俱來」的

我是從嚴重地懷疑自己這輩子不可能會看得懂畫起步,迂迴地利用自己 18 年的書法累積去看懂國畫,並且受到《雄獅美術》編輯部、李德和姚夢谷先生的肯定,最後獲頒「藝術理論金爵獎」。

擔任清大藝術中心主任,因為希望能提高藝術中心在畫壇的地位,以利於邀請較成熟、傑出的創作者,因而在每一個重要的檔期裡都為展出畫家寫一篇畫論;一方面是作為導覽的工具,一方面投稿給《雄獅美術》(依稀記得是每一篇都被採用、刊載,或者至少是極少例外)。

這些畫論引起美術圈許多人的注目,還有些在國內已經著有名氣的畫家因此託人輾轉表達來展意願,目的是為求得一篇可供自己攻錯、省思的畫論。

此外,其中一篇文章討論水墨畫的創新,因為是比較近兩百年來水墨創新的歷史與歐洲從抽象畫到杜象的一系列變革與得失,論述方式跨越中西與兩百年的歷史,更是吸引許多畫壇的注目,也因而獲頒地們基金會藝術評論獎,還有些人以為該文作者必定是台大藝術史研究所畢業的新秀。

我對自己觀畫的自信主要是來自於看畫的心得能與塞尚、抽象畫大師(Kandinsky 等)的「夫子自道」相印證。至於以上的外界肯定,對我而言只能算是「客觀的佐證」。

總之,我最後算得上是具有專業水準(且是偏高的專業水準)的觀畫能力。然而這個結果絕非仰賴「生而知之」的「藝術細胞」,而是仰賴鍥而不捨的持續累積,而且過程是迂迴曲折,而非「一站直達」。

我在〈困境與抉擇〉一文中曾說:「生命是一種長期而持續的累積過程,絕不會因為單一的事件而毀了一個人的一生,也不會因為單一的事件而救了一個人的一生。屬於我們該得的,遲早會得;屬於我們不該得的,即使僥倖巧取也不可能長久保有。」

其中所謂的「該得」與「不該得」,取決於你的努力與累積:「人生的得與失,有時候怎麼說也不清楚,有時候卻再簡單也不過了:我們得到平日努力累積的成果,而失去我們所不曾努力累積的!所以重要的不是和別人比成就,而是努力去做自己想做的。」

這篇文章只舉了我出國留學以及一位朋友旅遭失敗而最後創業的故事。其實,這篇文章的思想跟我複雜的自學過程有密切的關係。以上敘述的「觀畫曲折史」只是其中的另一端。

後來,在我擔任藝術中心期間,我對「畫展導覽」的策劃,就是企圖以自己迂迴的經驗為基準,想辦法為那些願意認真學習觀畫的人設計一條「通往藝術欣賞之路」。

而且,這一系列「畫展導覽」的策劃與執行也獲得相當大的成功,不只是讓義工學會分辨「藝術與色情」、一役杜絕對藝術中心的「自以為是」的「妄議」,還成為藝術中心吸引成熟畫家來展的另一個重大誘因。

此外,因為這些導覽設計,使我成為台北市立美術館(北美館)的諮詢委員,甚至被徵詢擔任北美館的意願(當時的脈絡是:只要我點頭,就會被派任)。

也許哪天心血來潮時,我會在寫一篇文章來談談「畫展導覽」的策劃以及跟北美館的一段因緣。